Sculpture of infinity

Hypnotic monolith

The monohedron is like an archaeological artifact, the legacy of an ancient civilization rediscovered in the strata of a forgotten era.

The alluring presence of this beautiful sculpture shrouded in mystery brings serenity to your home and inner self.

At the crossroads of art & math

The monohedron is not just an artistic sculpture.

It is a fundamental geometric object, a “one-sided polyhedron”:

A solid body with only one face, a single continuous edge, and no vertex!

A volute where beginning and end merge until their very meaning disappears.

Its name comes from the ancient Greek mónos (unique, single) and hedros (side, face).

Unilateral surface

Let your gaze glide along its surface and your fingers roam its curve. Discover how every path you choose to take eventually loops back to your starting point.

"God's polyhedron"

Heir to the Möbius strip (two-dimensional), the monohedron pushes back the limits to our 3D space and brings an additional depth to infinity.

1

single face

1

single edge

0

vertex

∞

Beginning and

End are one

Squaring the circle

The circular shape of the monohedron is actually generated from a square! This square orbits around an axis contained within its plane, while undergoing a quarter-turn on itself per revolution along this trajectory. The object drawn that way is one-sided: it has only one face.

Back to the Future

The sculpture designed and manufactured by UNILATER is a tribute to the geometric object invented in the 20th century by French physicist and topology specialist Jean-Pierre Petit, who came up with the idea of a structure that puts the initial singularity of the Big Bang in contact with the infinite future of the universe, playing with the reversal of the arrow of time in the process.

The arrow of time is the name given to the direction of temporal flow. It orders the succession of events, so that a cause precedes its consequence, and not the other way around. The monohedron is therefore the geometric representation of the Janus cosmological model, which posits that there's more to the reality than meets the eye, as the universe is not made up of a single entity, but two.

Two universes born together from the same origin, the Big Bang. Our universe on one side, made of orthochronous (the usual direction of time flow as we perceive it) positive-mass matter; and a "twin universe" on the other side, where time seems to flow in reverse, and which is populated by retrochronous negative-mass antimatter traveling backward in time”!

Why the name "Janus" ? This Roman god is bifrons: he has two faces, one looking to the past and the other to the future.

Janus is also the deity of beginnings and ends, of choices, of passages and doors.

Janus squared:

A bridge between worlds

Let's take another look at the cross-section of the monohedron, the square-generator of the universe:

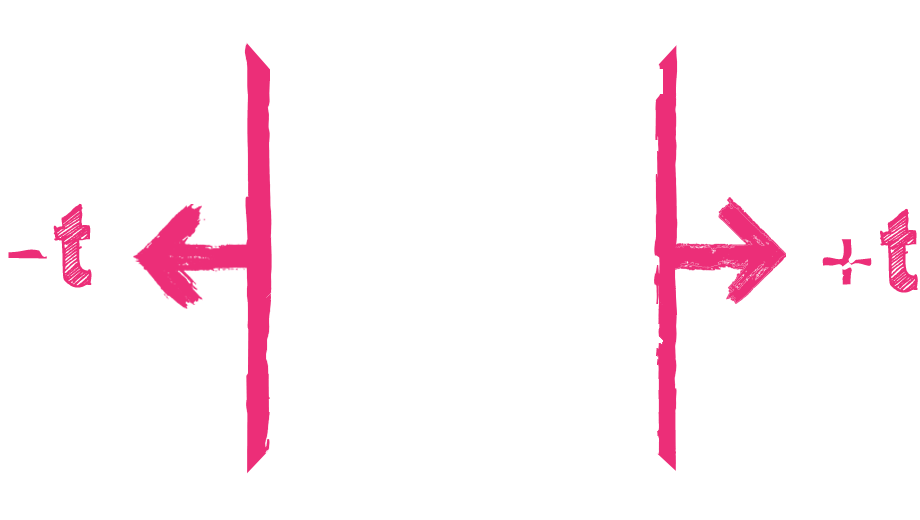

The two universes can be symbolized by two opposite, parallel edges of the square. Let's highlight them in red:

We've also shown the direction of the arrow of time t for each universe.

Here, our two parallel universes are pictured, one made of matter and the other of antimatter, with opposite arrows of time. A representation of the Janus cosmological model.

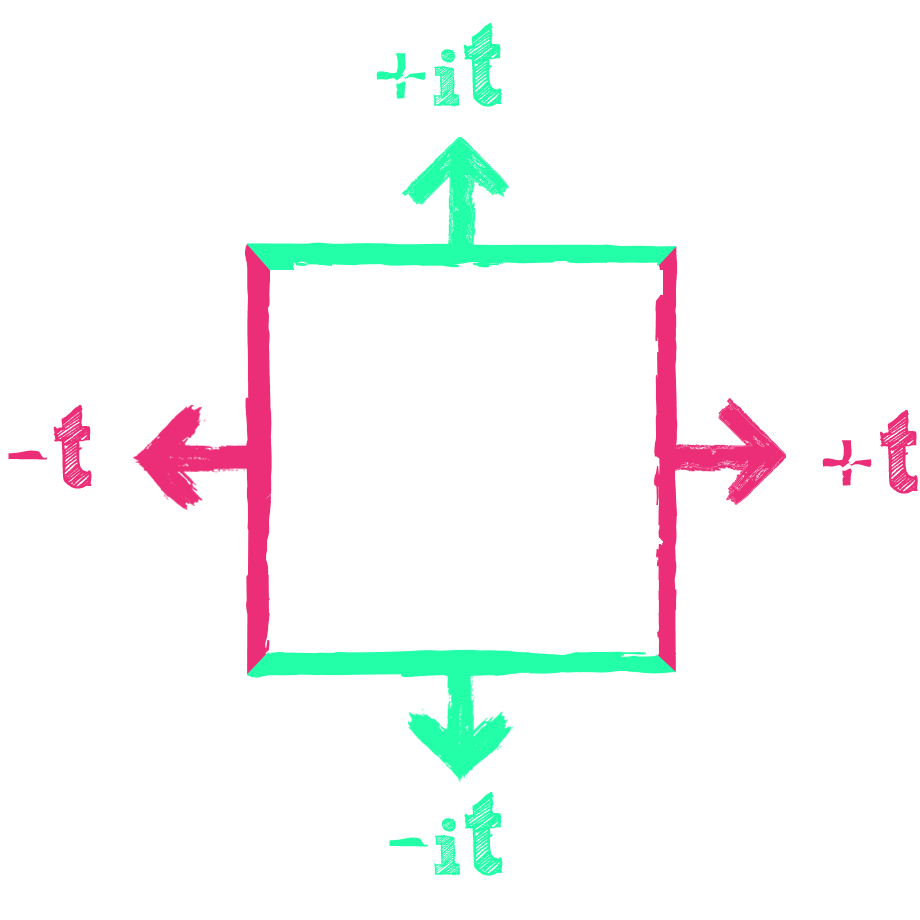

But what are the other two parallel edges of the square? In other words, what would be the significance of universes whose arrow of time was no longer parallel and opposite (turned 180°) but rotated 90° in relation to our own?

Let's draw the lines of these two other parallel universes in green:

They correspond to two other dual spaces, equally made up of positive particles on one side and negative particles on the other. The difference is that in these two peculiar opposite worlds, energy and mass are no longer real but pure imaginary as in the mathematical sense, like i=√(-1)... and time itself is imaginary too. A scientific paper tackles this idea.

We should not even qualify them as "parallel universes" but perpendicular universes! What's more, governed by laws beyond physics: laws of meta-physics…

As a whole, the four universes, though separate, are interpenetrated and interact with each other: our physical, material world interacts with the immaterial, invisible metaphysical world. And each of these worlds possesses a positive and negative duality.

These thought-provoking ideas carry with them the scientific outline of a complex (again, in the mathematical sense) mind-body energetic bond, a link between the biosphere of physical beings and a metaphysical noosphere, the etheric realm of thought-forms and aeternal souls, true location of the consciousness.

Metaphysicon

This unexpected encounter between physics and meta-physics at the geometric level is playfully summed up by its inventor with the following theorem:

“Two universes perpendicular to the same plane are parallel to each other.”

Jean-Pierre Petit, PhD

astrophysicist, specialist in topology,

former research director at the

French National Center for Scientific Research

and inventor of the monohedron.

Rotating the arrow of time

The arrow of time follows the curvature of the monohedron's surface, orthogonal to it. A complete revolution around the object tilts this arrow by 90°. After two revolutions, the arrow of time is opposite. After four turns, it returns to its original direction.

••• ORIGINE OF THE NAME •••

UNILATÈRE [ynilateʀ] : adj., topology. French word from the Latin UNI (single)

and LATERIS (side). [Referring to a surface] Having only one face. [English] UNILATERAL.

“August Ferdinand Möbius's one-sided surfaces have a way of amusing children with as much success as a magic trick.”

Gds cour. pensée math., 1948, p. 446.